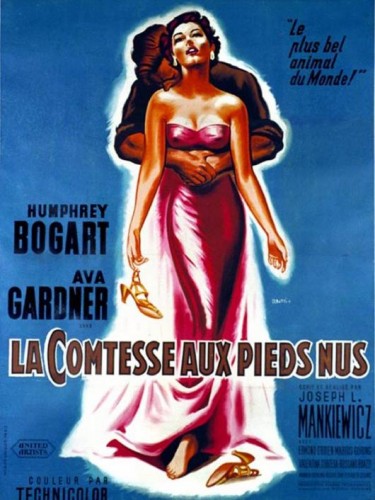

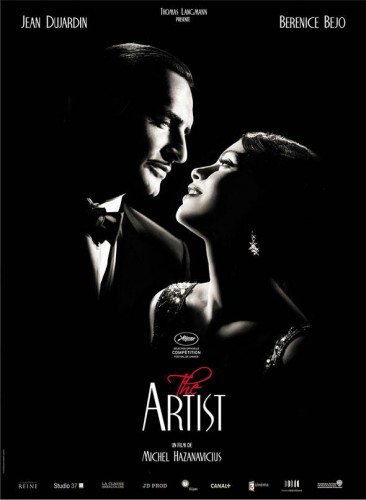

En attendant de vous parler du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2011, je poursuis mes critiques de classiques du cinéma américain avec "La Comtesse aux pieds nus" de Joseph L.Mankiewicz, un choix qui est loin d'être anodin puisque ce film présente au moins un point commun avec "The Artist" de Michel Hazanavicius, film projeté le soir du palmarès de cette 37ème édition.

Ce film fait partie de mes premiers souvenirs cinématographiques, des premiers films m’ayant marquée, en tout cas, et que je n’avais pas revu depuis un moment : « La Comtesse aux pieds nus » (en vo « The Barefoot Contessa »), un film de 1954 de Joseph L.Mankiewicz, écrit, réalisé et produit par Joseph L.Mankiewicz (avec Franco Magli, pour la production), ce qui est loin d’être un simple détail puisque « La Comtesse aux pieds nus » est la première production de Joseph L.Mankiewicz qui s’était ainsi affranchi de la tutelle des grands studios américains (Il avait auparavant réalisé des films pour la 20th Century-Fox et pour la Metro-Goldwyn-Mayer.) en fondant sa propre société « Figaro Inc. ».

Ce film fit parler de lui bien avant sa sortie en raison des similitudes du scénario avec la vie de Rita Hayworth (star de la Columbia) parmi d’autres similitudes frappantes avec le cinéma d’alors comme la ressemblance entre l’antipathique Kirk Edwards et Howard Hughes. Le rôle fut même proposé à Rita Hayworth qui, en raison de la ressemblance avec sa propre existence justement, refusa.

« La Comtesse aux pieds nus » débute, en Italie, un sinistre jour de pluie à l’enterrement de la star hollywoodienne Maria d'Amato née Maria Vargas (Ava Gardner). Le scénariste et réalisateur Harry Dawes (Humphrey Bogart) se souvient de leur première rencontre alors qu’elle travaillait comme danseuse, dans un cabaret de Madrid, alors que ce dernier cherchait une nouvelle vedette pour le compte du producteur et milliardaire Kirk Edwards (Warren Stevens). Face à la statue de Maria, aux pieds symboliquement dénudés, alternent ensuite les récits d’Oscar Muldoon (Edmond O’Brien), l’agent de publicité, de Harry Dawes et de son mari, le comte Vincenzo Torlato-Favrini (Rossano Brazzi) qui dissimule un douloureux secret…à cause duquel Maria perdra ses dernières illusions, et la vie.

Dès le départ, le récit est placé sous le sceau de la fatalité et de la tragédie. La pluie implacable. L’enterrement sous un ciel grisâtre. L’atmosphère sombre. La voix poignante et traînante d’Humphrey Bogart. Cette statue incongrue, d’une blancheur immaculée. La foule qui se presse, vorace, pour assister à sa dernière scène, ultime cynique ironie du destin pour Maria, éprise d’absolu et de liberté, qui voit même son enterrement lui échapper, en tout cas l’enfermer dans un rôle, chacun, là encore, cherchant à se l’approprier.

Au-delà de ses ressemblances avec des personnalités ayant réellement existé, « La Comtesse aux pieds nus » est un classique pour de nombreuses raisons, à commencer par l’originalité de sa construction, ses flashbacks enchâssés qui permettent d’esquisser un portrait de Maria qui, malgré tout, reste d’une certaine manière insaisissable. Ces récits sont encore une fois une manière de se l’approprier, de l’enfermer, de décrire « leur » Maria même si Harry Dawes lui voue une amitié sincère, seul personnage réellement noble, désintéressé, au milieu de ces univers décadents. Mankiewicz avait déjà utilisé ce procédé dans « Eve », autre chef d’œuvre sans concessions, sur l’univers du théâtre cette fois, et démonstration cruelle mais terriblement juste sur l’arrivisme (j’en ai observé un rayon dans ce domaine...).

Mankiewicz décrit en effet, à travers le parcours de Maria (trois portraits d’une même femme) trois univers distincts : celui du cinéma hollywoodien, des grandes fortunes sur la Riviera et de l’aristocratie italienne, trois univers à la fois dissemblables et semblables dans leur décadence, tous trois théâtres de faux-semblants, de lassitude et de désenchantement. Maria, si lumineuse, semble égarée dans ces mondes qui l’emprisonnent.

Mankiewicz définissait « La Comtesse aux pieds nus » comme une « version amère de Cendrillon ». Il multiplie ainsi les symboles, clins d’œil au célèbre conte de fée : les chaussures (mais qui ici sont haïes par Maria pour qui elles symbolisent la boue à laquelle elle a voulu échapper), son rêve d’amour idéalisé, son mariage avec un comte (mais pas vraiment de conte puisqu’il s’avèrera être une tragédie). Le rêve se transforme constamment en amertume jusqu’à sa mort, jusqu’au dernier plan, dans ce cimetière, où, statufiée, emprisonnée dans une image infidèle, elle reste seule face à la foule qui s’éloigne et au cinéma qui reprend ses droits.

La photographie (du chef opérateur anglais Jack Cardiff) même (à l’exception des images de l’enterrement) rappelle les couleurs chatoyantes d’un conte de fée, ce qui n’en fait pas pour autant un film suranné mais, au contraire, en fait une oeuvre particulièrement intemporelle dans la description de ces univers, éternels théâtres de vanités même si Mankiewicz dira que « le prince charmant aurait dû, à la fin, se révéler homosexuel, mais je ne voulais pas aller aussi loin" , limitant la modernité du film (même si deux plans y font référence) mais aussi dans la description de la solitude de l’artiste, auréolé de mystère.

La mise en abîme, les flashbacks, l’intelligence des ellipses, la qualité de la voix off, la juste description de théâtre de faux semblants, les similitudes avec la réalité du cinéma hollywoodien de l’époque, tout cela en fait un classique mais, sans doute, sans les présences d’Humphrey Bogart et d’Ava Gardner n’aurait-il pas laissé une telle empreinte dans l’histoire du cinéma. Le premier interprète à la perfection ce personnage doucement désenchanté, mélancolique, lucide, fidèle, intègre, à la fois figure paternelle, protectrice et même psychanalyste de Maria. Et que dire d’Ava Gardner ? Resplendissante, étincelante, elle illumine le film, empreinte, à l’image de celui-ci, de beauté tragique, et symbolise la liberté entravée. Personnage de conte de fée aux rêves brisés pour qui rien ne semblait impossible, même transformer la lune en projecteur et qui, peut-être, n’aura été heureuse et elle-même que l’espace d’une danse, sublime et qu’elle sublime, au milieu de gitans, bohême, libre, animale, sensuelle, et l’instant d’un regard croisé ouvrant sur un océan de possibles.

Ne pas oublier non plus Edmond O’Brien qui reçut l’Oscar et le Golden Globe du meilleur second rôle masculin, en 1954. Mankiewicz fut, quant à lui, nommé pour la meilleure histoire et le meilleur scénario original.

En revoyant « La Comtesse aux pieds nus », des années après l’avoir revu de nombreuses fois, j’ai à nouveau été marquée par sa beauté désespérée, par sa justesse, et même par sa modernité, par la voix traînante et inimitable de Bogart, par l’élégance lumineuse et triste d’Ava Gardner, par le mystère de ce personnage noble épris d’absolu, être insaisissable et « féérique», presque irréel, dont, finalement, personne ne sondera les contours. Che sara sara : ce qui doit être sera, vieux dicton italien cité dans le film aux allitérations et assonances (et évidemment à la signification) portant la même beauté traînante et mélancolique que cette « Comtesse aux pieds nus » au destin fatal et à la magie tragique et non moins ensorcelante.

Voir aussi ma critique de « Casablanca » de Michael Curtiz également avec Humphrey Bogart.