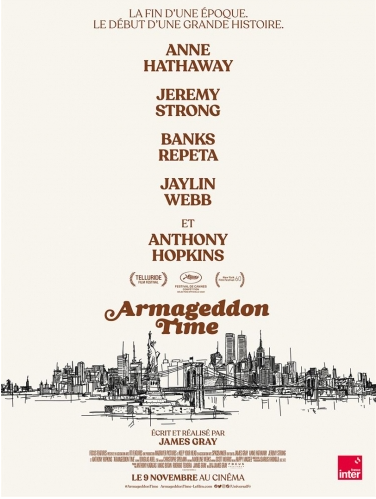

A l'occasion de l'hommage à James Gray qui a eu lieu hier soir au CID, aujourd'hui, au Morny, à 15h, sera projeté Armageddon time qui avait d'ailleurs été présenté en Première à Deauville, en 2022. Je vous recommande vivement ce film dont vous retrouverez ma critique ci-dessous.

Après sa projection en compétition officielle à Cannes (dont il est reparti une fois de plus bredouille, et une fois de plus injustement), le huitième film de James Gray, Armageddon time, était ainsi projeté en avant-première dans le cadre de la section A l’heure de la Croisette du Festival du Cinéma Américain de Deauville 2022. J

Le (grand) cinéma est affaire de points de vue comme celui de James Gray dont le regard aiguisé se pose avec tellement de sensibilité sur les êtres que, dès les premiers plans, il vous captive même par une scène en apparence anodine dans une salle de classe. Celle du jeune Paul Graff (Michael Banks Repeta) qui vit dans le Queens, là où le cinéaste lui-même a habité dans son enfance. Alors que se profile l'arrivée de Reagan au pouvoir, Paul amoncèle les bêtises avec son ami Jonathan (Jaylin Webb). Il devra changer d'école et se retrouvera ensuite dans l’établissement scolaire au siège d'administration duquel siègent plusieurs membres de la famille Trump dont Fred, le père de Donald. Ses parents, Esther (Anne Hathaway) et Irving (Jeremy Strong), sont démunis face à ce fils pour lequel ils rêvent de réussite. Seul son grand-père (Anthony Hopkins) semble le comprendre…

Si James Gray a toujours raconté des histoires de famille déchirées, il recourait toujours au masque du polar ou du film noir pour les évoquer même si The Immigrant (un très grand film d’une mélancolie d’une beauté déchirante et lancinante qui nous envahit peu à peu et dont la force ravageuse explose au dernier plan et qui nous étreint longtemps encore après le générique de fin) était déjà inspiré des souvenirs de ses grands-parents, juifs ukrainiens arrivés aux États-Unis en 1923 dont l'histoire est ici à nouveau contée par le grand-père de Paul. Cette fois, James Gray lève le masque pour raconter une histoire très personnelle inspirée de son enfance.

En quelques plans, quelques phrases, notamment lors d'une séquence de dîner exemplaire (qui n'est pas sans rappeler une des premières scènes de Two lovers), James Gray croque chacun des personnages, leurs forces et fragilités et leurs relations, ou du moins telles qu'ils veulent qu'elles apparaissent.

Comme le monde dans lequel il évolue, le jeune Paul est en plein chambardement, vers l'âge adulte. S'il perd une part de son innocence, il y gagne ses raisons d'être un artiste : le désir de liberté et surtout de justice sous l'influence de son grand-père. Avec une extrême délicatesse, James Gray filme la relation de Paul avec ce dernier interprété par Anthony Hopkins et avec son ami Jonathan, abandonné de tous, victime d'un racisme plus ou moins latent et de l’indifférence sociale.

James Gray cherche à comprendre les raisons de chacun y compris celles du père violent de Paul et y compris les siennes qui le poussèrent à devenir cinéaste. Comme dans chacun de ses films, l'apparent, volontaire et relatif manichéisme initial n'est en effet là que pour laisser peu à peu place à des personnages infiniment nuancés et infiniment touchants qui essaient de vivre tant bien que mal malgré les plaies béantes, de l’existence et surtout de l’enfance.

La nuit nous appartient, pouvant sembler de prime abord manichéen, se dévoilait ainsi progressivement comme un film poignant constitué de parallèles et de contrastes savamment dosés, même si la nuit brouille les repères, donne des reflets changeants aux attitudes et aux visages. Un film noir sur lequel plane la fatalité. James Gray dissèque aussi les liens familiaux, plus forts que tout : la mort, la morale, le destin, la loi. Un film lyrique et parfois poétique, aussi : lorsque Eva Mendes déambule nonchalamment dans les brumes de fumées de cigarette dans un ralenti langoureux, on se dit que Wong Kar-Wai n’est pas si loin... même si ici les nuits ne sont pas couleur myrtille mais bleutées et grisâtres. La brume d’une des scènes finales rappellera d’ailleurs cette brume artificielle comme un écho à la fois ironique et tragique du destin.

La fin de l’enfance et de l’innocence est aussi celle d’un monde tout entier pour celui qui la vit, comme le jeune Paul dans Armageddon time, la fin de l'appréhension de la vie comme manichéenne (l'apparent manichéisme, on y revient), qui lui apprend les compromis que nécessite l’existence, que la frontière entre le bien et le mal est parfois si floue. C’est son « Armageddon time » en écho avec l’actualité d’alors, la peur d’une guerre nucléaire. C’est pour lui l’amère découverte de ses propres limites, de la trahison, de l’apprentissage de la mort, du racisme, des injustices. La mort du grand-père tant aimé, c’est la fin de cette part de rêve, et du sentiment d’éternité et d’invincibilité, la prise de conscience de la finitude des choses.

La sublime photographie de Darius Khondji aux accents automnaux renforce la sensation de mélancolie qui se dégage du film, douce puis plus âpre. James Gray filme l’intime avec grandeur et lui procure un souffle romanesque et émotionnel unique. Le jeune Michael Banks Repeta est absolument bluffant, et quel duo avec Anthony Hopkins qui incarne le personnage lumineux du grand-père après son rôle dans The Father où il redevenait lui-même cet enfant secoué de sanglots, prisonnier de sa prison mentale et de son habitation carcérale. Quelles images sublimes que celles du grand-père et du petit-fils dans cette lumière automnale, déclinante, et crépusculaire. Sublime et fascinante comme un dernier et vibrant sursaut de vie. James Gray n'a pas son pareil pour faire surgir l'émotion par un simple regard à travers la vitre, et vous bouleverser sans pour autant recourir à des facilités ou ficelles mélodramatiques. Une scène entre le père et le fils dans la voiture est aussi un exemple de subtilité, de nuance, d’émotion contenue.

Un film d’une tendre cruauté et d’une amère beauté, vous disais-je à propos de Two lovers. C’est à nouveau ainsi que je pourrais qualifier ce film. J’en profite donc pour vous recommander à nouveauTwo lovers (à voir aussi cette semaine au Festival Lumière de Lyon), ce thriller intime d’une vertigineuse sensibilité à l’image des sentiments, enivrants, qui s’emparent des personnages principaux, et de l’émotion qui s’empare du spectateur. Avec en plus cette merveilleuse bo entre jazz et opéra (même influence du jazz et même extrait de l’opéra de Donizetti, L’elisir d’amore, Una furtiva lagrima que dans le chef d’œuvre de Woody Allen, Match point, dans lequel on trouve la même élégance dans la mise en scène et la même dualité entre la femme brune et la femme blonde sans oublier également la référence commune à Dostoïevski, Crime et châtiment dans le film de Woody Allen, Les Nuits blanches dans Two lovers), un film dans lequel James Gray parvient à faire d’une histoire a priori simple un très grand film, à fleur de peau, d’une mélancolie, d’une poésie et d’une beauté déchirantes. Je pourrais en dire de même de Armageddon time qui, comme chacun de ses sept films précédents, témoigne de toute la sensibilité, la dualité, la complexité, la richesse du cinéma de James Gray.