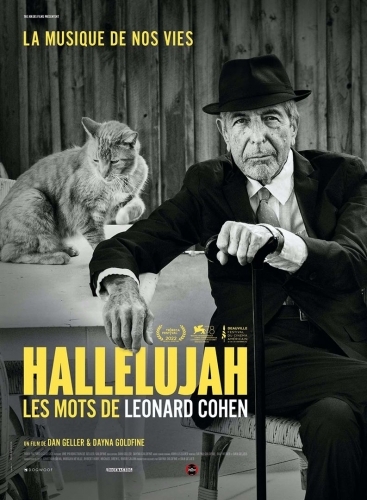

Le Festival du Cinéma Américain de Deauville a eu l’excellente idée de braquer ses projecteurs sur Leonard Cohen et l’histoire fascinante de sa chanson mythique, Hallellujah, avec ce documentaire sélectionné dans Les Docs de l’oncle Sam, section toujours synonyme de formidables découvertes comme L’Etat du Texas contre Melissa de Sabrina vVn Tassel, l’an passé. Cette chanson a fait le tour du monde et a souvent été utilisée au cinéma et, pourtant, qui en connaît véritablement le sens et l’histoire ? Combien sont ceux qui l’ont attribuée et l’attribuent encore à Jeff Buckley (comme certains chanteuses et chanteurs d’ailleurs dans le documentaire) ?

À la fin des années 60, Leonard Cohen signe, comme Bob Dylan, chez Columbia. A travers l’histoire de cette chanson au destin exceptionnel, le documentaire raconte comment Leonard Cohen s’est reconstruit et s’est affirmé comme l’un des artistes les plus importants de notre époque. Québécois, juif, avec sa voix très grave, austère même, Leonard Cohen trace sa propre route, atypique. Il sort ainsi son premier album, Songs of Leonard Cohen, en 1967, à 33 ans. Mais Leonard Cohen est auteur compositeur et poète et sa légende mettra des années à s’écrire, d’ailleurs aussi grâce à ce documentaire qui est un magnifique hommage à son immense talent d’auteur.

Cette passionnante histoire est aussi celle des affres de la création, des injustices du succès et d’une époque dans laquelle la diversité des médias facilite la vulgarisation des œuvres, sans pour autant que cette communication à outrance permette de connaître le sens profond des choses et leur origine. C’est un atout des documentaires, et de ce documentaire en particulier, que de permettre de redonner du temps au temps, de prendre du recul dans une époque d’immédiateté.

Nous découvrons la chanson à travers les yeux des personnes qui avaient participé à son enregistrement (le producteur et arrangeur John Lissauer), qui l’avaient chantée avec Leonard Cohen lui-même (Sharon Robinson) ou qui l’avaient reprise à leur compte (Judy Collins, Brandi Carlile, Rufus Wainwright) ou encore le rabbin Mordecai Finley, Nancy Bacal, son amie d’enfance depuis près de 80 ans, son amie Dominique Issermann), ainsi que ses compagnons intellectuels (Adrienne Clarkson, le compositeur Larry « Ratso » Sloman).

En 1984, la Colombia refusa de sortir aux Etats-Unis l'album de Leonard Cohen, Various Positions, qui comprenait la mythique chanson. « Leonard, tu es formidable mais le talent reste à voir » lui dira ainsi le très perspicace patron de la Columbia. L'album sort alors en toute discrétion, par une autre maison de disque. L'année dernière, elle fut choisie pour rendre hommage aux victimes du Covid lors d'une cérémonie à Washington devant le président Biden. Entre les deux, l’histoire de cette chanson est un vrai roman ! Une chanson au sens et aux paroles fluctuants tout au long de la vie de son auteur, de telle sorte que chacun a pu se l’approprier et même y apporter une signification différente à chaque moment de sa vie. Il existe 600 à 800 versions de Hallelujah dans le monde aujourd’hui. Les carnets dans lesquels Cohen écrivait au fil des années les différentes versions de ses couplets apparaissent ainsi pour la première fois à l’écran dans le documentaire et attestent du travail titanesque et du perfectionnisme acharné de l’auteur. Le nombre estimé de couplets variait ainsi de 80 à 350 selon la personne qui en racontait l’histoire. Cohen dit ainsi qu’il mit 7 ans à écrire la chanson.

« C'est un processus qui repose sur la persévérance. »

« Je suis auteur avant tout avec son lot de conflits intérieurs. Un auteur ne peut résoudre ses conflits que par l'écriture » dit aussi Leonard Cohen dans le documentaire. Il n’apporte pas forcément de réponses sur le sens de la chanson. On y apprend cependant que Leonard Cohen perd son père à 9 ans. C’est à cet âge qu’il enterre un poème une première fois comme un rituel religieux. Peut-être certains verraient-ils dans cet acte symbolique la clef d’une des chansons les plus mythiques de l’histoire dont il existe des centaines de versions et autant d’interprétations, du profane au religieux. En émane en tout cas une beauté sacrée, poétique, mystique, sensuelle, captivante, et profondément émouvante. Aussi charnelle que spirituelle.

La chanson connut plusieurs résurrections. Passée d’abord inaperçue, elle fut livrée au public par Bob Dylan qui la chantait lors de ses concerts. Puis il y eu les versions de John Cale (qui ne chantait pas les passages évoquant la religion) et Jeff Buckley (« s’il n’était pas mort, la chanson n’aurait pas eu un tel impact ») qui la firent connaître avant que Rufus Wainwright ne la reprenne pour la bande originale de Shrek (BO double disque de platine aux USA) et ne la fasse réellement exploser. Elle devient alors incontournable dans toutes les TV réalités musicales. Cohen observe avec amusement ce détournement qui la fait devenir plus populaire par ses interprètes d’un soir qui la chantent lors d’émissions que par son auteur qui se fait ainsi dépasser dans les classements.

Sa manageuse détournera ensuite son argent. Ruiné, après une retraite bouddhiste dans un monastère de Californie, Cohen devra à nouveau se renouveler et ressusciter. Il sort trois albums salués par la critique, Old Ideas (2012), Popular Problems (2014) et You Want It Darker (2016…sorti 16 jours avant sa mort), et un album posthume, le bien nommé Thanks for the Dance (2019). Et à plus de 80 ans, il effectue une tournée dans le monde entier…restant parfois 3 heures sur scène.

« La vie est une pièce bien écrite, si on exclut le 3eme acte. Dans mon cas, le début du 3ème acte est extrêmement bien écrit ». « Je n'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais mais je n'ai plus besoin de chercher. ». Malgré les centaines de versions de la chanson légendaire c’est Leonard Cohen qui véritablement l’incarnait, ainsi que toute la complexité des émotions qu’elle recelait. « Regardez autour de vous et vous verrez un monde impénétrable. Vous pouvez vous indigner ou dire alléluia. J'ai essayé de faire les deux.» Ainsi conclut-il ce passionnant documentaire qui rend hommage à la beauté éternelle de cette chanson mais avant tout au talent du poète unique qui l’écrivit. A ne pas manquer le 19 octobre au cinéma !

SONY MUSIC accompagne la sortie du film avec l’édition d’un best-of inédit de Leonard Cohen en CD et vinyle (édition limitée). Composé de 17 titres, HALLELUJAH & SONGS FROM HIS ALBUMS, comprend une performance livre inédite et inoubliable de Hallelujah lors du Festival de Glastonbury en 2008.