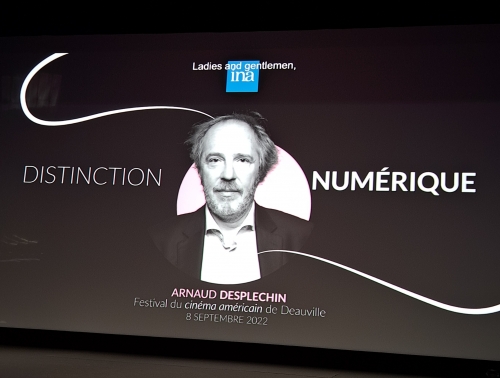

Guillaume Canet succède à Arnaud Desplechin en tant que président du Festival du Cinéma Américain de Deauville. Voici sa déclaration officielle suite à l'annonce de cette présidence :

« J’ai toujours été fasciné et passionné par le cinéma indépendant américain. Et notamment celui des années 70. Sam Peckinpah, Jerry Schatzberg, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese… Ces réalisateurs ont pu bien souvent s’exprimer libres sans les pressions commerciales des grands studios hollywoodiens. En explorant de nouvelles formes narratives, en expérimentant de nouvelles techniques et en bousculant les conventions traditionnelles.

Ce cinéma avec lequel j’ai grandi a donné naissance à de nombreux cinéastes talentueux tels que Quentin Tarantino, Sofia Coppola, Wes Anderson… Et bien d’autres, qui ont apporté leur vision unique au paysage cinématographique américain, une alternative rafraîchissante à la production mainstream. Et c’est avant tout cette créativité, cette audace et cette diversité que j’apprécie tant dans le cinéma indépendant. Cette contribution à enrichir et à élargir notre expérience du cinéma.

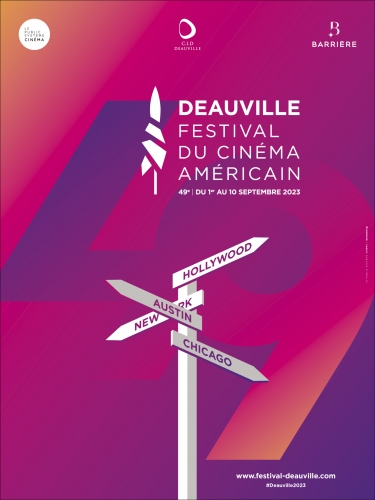

Le festival de Deauville est devenu le rendez vous incontournable du cinéma américain en Europe et c’est avec une immense joie et fierté que j’ai accepté de présider le jury de cette édition 2023. Merci à Bruno Barde pour cette invitation et à très vite sur les rives de la côte fleurie ! ».

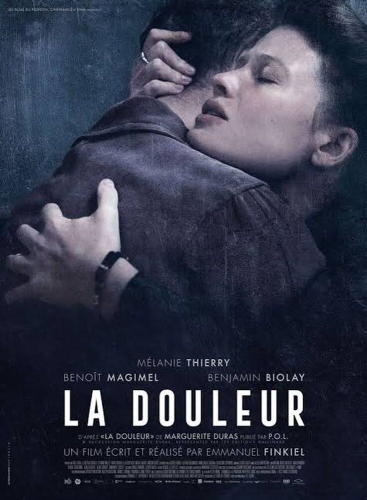

Mélanie Thierry, quant à elle, présidera le jury de la révélation.

Communiqué de presse du Festival du Cinéma Américain de Deauville à ce sujet :

Que ce soit au cinéma, au théâtre, à la télévision, cela fait plus de 20 ans que Mélanie Thierry distille son doux parfum de mystère, celui d’une comédienne inclassable, au métier affûté, à la carrière pleine de pas de côtés, de sauts félins et d’entrechats, de surprises et de tentatives, en France comme aux Etats-Unis.

Elle se fait remarquer au cinéma dans La Légende du pianiste sur l’océan de Giuseppe Tornatore en 1998, puis au théâtre, lorsque Jacques Weber lui confie le rôle impressionnant d’une jeune schizophrène dans Le Vieux Juif blonde d’Amanda Sthers. Puis en 2008, elle tient le premier rôle féminin du blockbuster Babylon A.D. de Mathieu Kassovitz, avant de retrouver Jérôme Salle dans un projet commercial ambitieux, Largo Winch, adapté de la bande dessinée franco-belge éponyme.

En 2010 elle obtient le César du meilleur espoir féminin pour Le Dernier pour la route de Philippe Godeau puis tient le premier rôle, altière et fière, dans La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier l’année suivante.

André Téchiné la dirige, frondeuse, dans Impardonnables, Stéphane Cazes fait d’elle une détenue dans Ombline, Stéphanie di Giusto dans La Danseuse.

Sa carrière prend son envol jusqu’aux États-Unis où elle donne la réplique à Christoph Waltz dans Zero Theorem de Terry Gilliam puis à Benicio del Toro dans le film de Fernando León de Aranoa A Perfect Day. En 2017, Albert Dupontel lui confie le rôle de la bonne des Péricourt dans Au revoir là-haut, immense succès public et critique, puis Emmanuel Finkiel lui renouvelle aussi sa fidélité après Je ne suis pas un salaud, avec La Douleur où elle prête avec une grâce exceptionnelle ses traits à Marguerite Duras, interprétation qui lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice.

En 2020, Spike Lee lui offre l’un des rôles principaux de Da 5 Bloods. Mélanie Thierry s’aventure aussi sur le terrain des séries avec autant d’audace que de talent : on la découvre plongée dans l’enfer syrien dans No Man’s Land de Oded Ruskin et exceptionnelle en chirurgienne en plein transfert sur son psy dans En thérapie d’Éric Toledano & Olivier Nakache. Puis vient le temps de la comédie musicale et de la fantaisie en 2021, où elle chante dans Tralala d’Arnaud & Jean-Marie Larrieu.

Elle était membre du jury de la Révélation lors du Festival du cinéma américain de Deauville 2007, et c’est cette fois comme présidente de ce jury dédié à la découverte, qu’elle officiera.

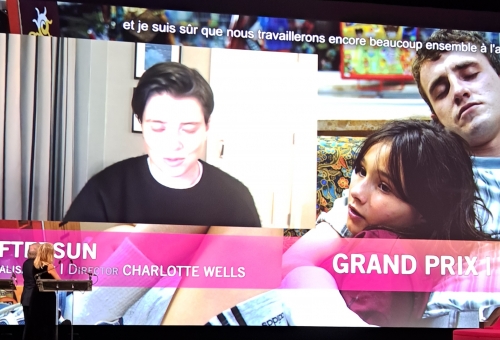

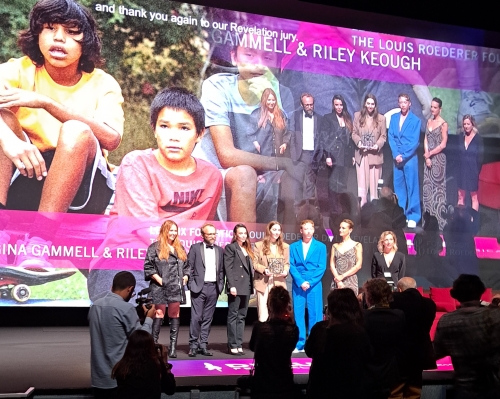

La Maison Louis Roederer, Partenaire Officiel du Festival du Cinéma Américain de Deauville depuis 2016, a renforcé son soutien en 2018 en associant la Fondation Louis Roederer, Grand Mécène de la Culture, au Prix de la Révélation qui récompense chaque année une œuvre originale et son auteur prometteur.

« Dans le droit fil de ce qui passionne notre Fondation, nous avons été heureux de nous associer, il y a déjà six ans, au Prix Révélation. Nous contribuons ainsi au rayonnement du cinéma américain indépendant tout en mettant en lumière de jeunes talents qui sont les grands réalisateurs de demain. Pour cette nouvelle édition, nous nous réjouissons de cohabiter avec la Présidente Mélanie Thierry et les autres membres du Jury de la Révélation 2023. »

Frédéric Rouzaud, Président de la Fondation Louis Roederer