Je ne connais pas d’endroits, ou si peu, dont la beauté soit aussi agréablement versatile, dont les couleurs et la luminosité lui procurent une telle hétérogénéité de visages. Oui, Deauville a mille visages. Loin de l’image de 21ème arrondissement de Paris à laquelle on tendrait à la réduire (qu’elle est aussi, certes), ce qui m’y enchante et ensorcelle se situe ailleurs : dans ce sentiment exaltant que procurent sa mélancolie étrangement éclatante et sa nostalgie paradoxalement joyeuse. Mélange finalement harmonieux de discrétion et de tonitruance. Tant de couleurs, de visages, de sentiments que j’éprouve la sensation de la redécouvrir à chaque fois. Bien sûr, je la préfère très tôt le matin, mystérieuse, presque déserte, qui émerge peu à peu des brumes et de l’obscurité nocturnes, dans une âpre luminosité qui se fait de plus en plus évidente, incontestable et enfin éblouissante. Ou le soir, quand le soleil décline et la teinte de couleurs rougeoyantes, d’un ciel incendiaire d’une beauté insaisissable et improbable et que je m’y laisse aller à des rêveries et des espoirs insensés.

A l’image des êtres les plus intéressants, Deauville ne se découvre pas forcément au premier regard mais se mérite et se dévoile récompensant le promeneur de sa beauté incendiaire et ravageuse aux heures les plus solitaires, avec des couleurs aux frontières de l’abstraction, tantôt oniriques, tantôt presque inquiétantes. Une journée de Festival du Cinéma Américain de Deauville idéale commence toujours pour moi par une promenade sur les planches, de préférence de bonne heure pour voir le soleil s’y lever, pour admirer la myriade de couleurs que prend alors la mer et dont sont alors auréolées les planches, pour admirer le caractère joliment versatile du paysage. Ces planches, je les ai arpentées des milliers de fois, et il me semble que la vue qui s’y donne à voir n’est jamais la même. L’émotion qu’elles me procurent est en revanche toujours au rendez-vous. Un sentiment de bien-être, une paradoxale mélancolie joyeuse. L’endroit idéal pour forger des rêves impossibles qui, peut-être disparaitront confrontés aux lueurs plus criardes de la réalité, mais naitront à nouveau le lendemain lors d’une nouvelle promenade sur ces mêmes planches à la lumière incroyablement changeante.

Et puis il y a les cabines qui jalonnent les planches, ornées des noms des acteurs qui ont fréquenté les festivals de Deauville et qui me rappellent aussi tant de souvenirs. Parfois des chevaux galopent sur la plage. Et tout cela semble sorti tout droit d’un doux songe. Quand il ne me semble pas apercevoir la Mustang de Jean-Louis Trintignant immortalisée par Lelouch dans le sublime « Un homme et une femme » ou cette femme avec son chien qui lui a donné l’idée de ce chef d’œuvre qui a reçu tant de récompenses amplement méritées …Douce confusion entre cinéma et réalité.

Revenue à la réalité, justement, dix jours après cette parenthèse deauvillaise enchantée dont j’ai profité avec un plaisir accru parce que le plaisir d’être dans un festival, et celui-ci en particulier, est inaltéré parce que entre Deauville et moi, c’est une histoire de coup(s) de foudre, de passions qui n’a fait que se renforcer avec les années. J’espère vous en convaincre en revenant sur ces 12 jours marqués par une météo irréelle, par des films indépendants en compétition d’un niveau remarquable, par des hommages vibrants.

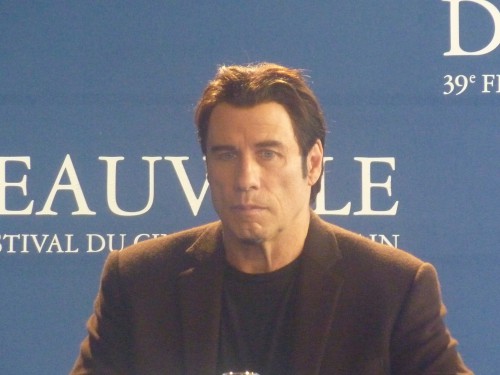

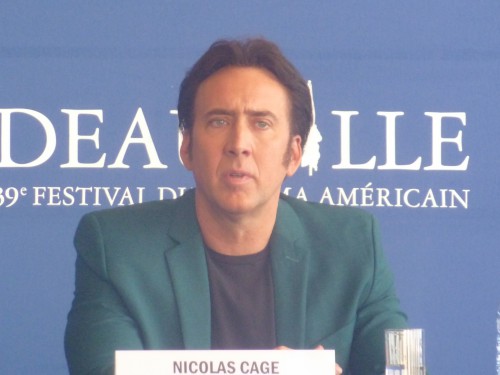

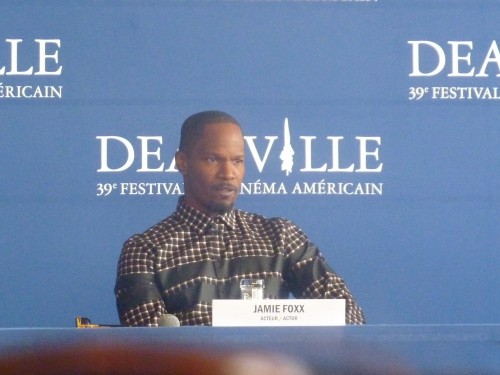

Les personnalités du cinéma américain, très diverses, se sont ainsi succédées sur la scène du CID, les hommages constituant chaque année des temps forts du festival : Nicolas Cage, Michael Douglas, Steven Soderbergh, Larry Clark, Jamie Foxx, Forest Whitaker (particulièrement ému à l’issue de la projection du « Majordome », une émotion partagée par une grande partie de la salle, un grand et beau moment de cette édition qui n’en a pas été avare) de même que des blockbusters là aussi d’une grande diversité parfois (rarement) décevants mais une agréable alternative à un cinéma plus exigeant sans oublier la présence d’un Président de jury (Vincent Lindon) qui, grâce à sa générosité, son enthousiasme, sa passion du cinéma a fortement contribué à faire de ce 39ème Festival du Cinéma Américain de Deauville une édition exceptionnelle.

Ce fut pour moi la vingtième édition et me retrouver là, découvrir des pépites, avec toujours le même enthousiasme, et un regard un peu particulier cette année puisque j’ai eu la chance de voir mon roman sur Deauville « Les Orgueilleux » et mon recueil de nouvelles « Ombres parallèles » (dont 2 nouvelles se déroulent à Deauville et avec Deauville pour couverture) publiés, témoignant de ma passion inconditionnelle et je le crains bien, incurable, pour Deauville et son festival.

Des films en compétition se dégageait comme chaque année une thématique commune, ceux-ci mettant ainsi souvent en scène un personnage seul, blessé, fou même parfois, épris de vengeance, et des armes à feu omniprésentes comme si l’Amérique cherchait à exorciser ce qui lui inflige des blessures quotidiennes mais dont elle semble toujours ne pas pouvoir se passer.

Il y eut bien sûr quelques films dispensables (« Joe » ou encore « White house down » pour lequel il est fortement recommandé de laisser les neurones et son esprit critique au vestiaire, ce dernier présenté en présence de ses acteurs Jamie Foxx et Channing Tatum qui ont assuré le spectacle sur scène et lors de la conférence de presse), mais surtout des films attendus dont j’ai hâte de vous parler (« Le Majordome » de Lee Daniels, « Blue Jasmine » de Woody Allen dans lequel à nouveau, le cinéaste américain y fait preuve d’une étonnante jeunesse et modernité, il m’a surprise une fois de plus avec une film qui mêle ingénieusement légèreté et cruauté), et des films en compétition d’un très bon niveau, dans des genres particulièrement différents cette année, confirmant que ce festival est désormais avant tout celui du cinéma indépendant américain, du western influencé par Tarantino et les Coen (« Shérif Jackson ») en passant par le film se déroulant pendant la guerre de Sécession (« The Retrieval ») aux traditionnels films sur l’adolescence en crise. Et le tout toujours (remarquablement) présenté par David Rault.

Comme chaque année se dégageaient en effet de cette compétition des thématiques communes : des êtres vulnérables frappés par le destin qui, souvent l’affrontent, peut-être le signe d’une Amérique qui, malgré les blessures infligées, se relève et a retrouvé l’espoir. ». Dans tous les cas, des personnages désorientés, souvent au figuré, parfois au propre.

« J'ai adoré les films. Pas tous, c'est vrai, et certains plus que d'autres », a déclaré le président du jury félicité par le Maire de Deauville pour « son implication, son engagement, sa générosité », il est vrai, exceptionnels. La clôture (dont vous pourrez voir ma vidéo, ci-dessous ainsi que celle de son discours d'ouverture)) fut ainsi la plus drôle et vivante qu’il m’ait été donné de voir en vingt années de Festival du Cinéma Américain de Deauville.

Avant-premières

C’est sous un soleil et les paillettes étincelants de « Ma vie avec Liberace » de Steven Soderbergh que s’est ouvert ce 39ème Festival du Cinéma Américain de Deauville. L’un comme l’autre nous ont éblouis et enthousiasmés après une ouverture mémorable grâce, notamment, à l’implication du président du jury Vincent Lindon qui, après les traditionnels discours du Maire de Deauville et de Lionel Chouchan, a tenu à faire un discours (ce qui n’arrive jamais habituellement, les présidents de jury, lors de l’ouverture, restant sagement assis sur leurs sièges) et à évoquer chacun des membres de son jury, ce qu’il a fait avec une rare élégance, avec beaucoup d’humour aussi, présentant chacun d’entre eux et livrant son admiration pour ceux-ci, évoquant également sa passion pour le cinéma américain ( se disant « amoureux du cinéma français et américain »), son bonheur (« fou de joie d’être ici ») de présider le jury, terminant son discours avec autant d’humour qu’il l’avait commencé en évoquant son « homologue » Obama. Pour le plus grand bonheur des festivaliers (et le mien), il a d’ailleurs récidivé le lendemain lors de l’hommage à Cate Blanchett. Il n’en a pas non plus oublié de parler de son admiration pour Michael Douglas et pour Steven Soderbergh, réalisateur du film d’ouverture « que le monde entier devrait voir ».

Le ton était donc donné. Cette 39ème édition serait sous le signe des paillettes mais aussi de la cinéphilie, de la bonne humeur, de l’enthousiasme, le tout sous un soleil presque irréel. L’irréalité est d’ailleurs une impression constante dans un festival, en particulier ici mais de cela je vous parle plus longuement et différemment ici et aussi là.

Après cet enthousiasmant prologue, Michael Douglas et Steven Soderbergh sont ensuite montés sur scène, le premier visiblement encore très ému et « éternellement reconnaissant » que le second ait attendu que son cancer soit guéri pour le faire tourner (ce qu’il a à nouveau répété lors de la conférence de presse). L’enthousiasme était d’ailleurs visiblement contagieux vendredi soir: « Le festival du film américain, c’est le plus beau cadeau que la France a donné aux Etats-Unis après la statue de la Liberté. »a-t-il ainsi déclaré.

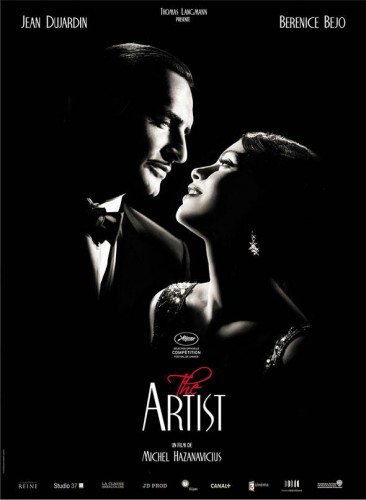

Ma vie avec Liberace » était sans aucun doute le film idéal pour une ouverture de festival. Une sorte de mise en abyme qui, au-delà d’une histoire d’amour, et le portrait d’un artiste exubérant et extravagant, est aussi le reflet de ce qui se passe derrière le candélabre (le titre anglophone « Behind the Candelabra » est d’ailleurs à mon sens beaucoup plus parlant) . Derrière les paillettes. Derrière l’écran. Derrière le masque de « The Artist ».

Michael Douglas incarne en effet ici Liberace un pianiste virtuose qui se mettait en scène autant sur scène que dans la vie « quotidienne ». Un jour de l’été 1977, le bel et jeune Scott Thorson ( Matt Damon) qui aspirait à devenir vétérinaire, pénétra dans sa loge et, malgré la différence d’âge et de milieu social, les deux hommes entamèrent une liaison secrète qui allait durer cinq ans. « Ma Vie avec Liberace » narre les coulisses de cette relation orageuse, de leur rencontre au Las Vegas Hilton à leur douloureuse rupture publique.

Le film est une adaptation du livre de Scott Thorson, « Behind the Candelabra ». C’est Richard LaGravenese qui a écrit le scénario. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il est notamment l’auteur du scénario de « Sur la route de Madison ».

Le film commence dans un bar. Scott est de dos, face à un miroir. Toute l’intelligence de la mise en scène de Soderbergh réside déjà dans ce premier plan, lui qui sera avant tout un reflet pour le narcissique (et non moins fascinant) Liberace destiné à l’accompagner un peu dans la lumière, mais surtout dans l’ombre.

Le film, finalement intimiste, va se centrer sur cette relation ambivalente (Scott sera pour Liberace son -énième- « protégé », son amant, mais il a aussi émis le souhait de l’adopter), sur ces deux personnages, à ce que la caméra les étouffe parfois comme cette relation exclusive. Il y a d’ailleurs très peu de scènes en extérieur, si ce n’est dans ou autour de la piscine située dans la propriété de Liberace. Nous voilà dans l’envers du décor qui en est lui-même un d’une scintillante excentricité et que n’aurait oser imaginer le plus fou des décoracteurs hollywoodiens.

La réalisation de Soderbergh est fluide et éblouissante sans non plus chercher à nous en mettre plein la vue, ce qui aurait d’ailleurs été superflu et redondant puisqu’il met déjà en scène un homme qui se mettait lui-même en scène.

Michel Douglas (au regard tristement absent lors de la conférence de presse) incarne magistralement ce personnage atypique, narcissique, cruel (il se déclare ainsi « libre » suite au décès de sa mère), constamment en représentation, mais surtout enfermé dans son image, sa course contre le temps, contre la vérité aussi, jusqu’à faire perdre à Scott son visage, son identité pour satisfaire ceux qu’il s’était forgés. Il n’en est que plus bouleversant au dénouement, le visage et les émotions à nu. Sans masque. Sans paillettes. Sans miroir. Cette fin est d’autant plus bouleversante quand on sait l’épreuve que vient de traverser Michael Douglas mais aussi que Steven Soderbergh a déclaré que ce serait son dernier film. On se demande qui mieux que Michael Douglas aurait pu incarner ce rôle tant il est parfait, n’en faisant jamais trop (ce qui aurait été forcément une faute de goût, le personnage étant déjà lui-même dans l’excès), drôle, cruel, et parfois touchant, quand le masque tombe.

Face à lui Matt Damon, pour sa septième collaboration avec Steven Soderberghn, après The Informant !, Contagion, Che, Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve, Ocean’s Thirteen ! a ici un rôle qui, je l’espère, finira par faire taire ceux qui doutaient de son talent. Si son personnage est dans l’ombre, c’est en revanche lui qui, grâce à sa justesse, permet à Michael Douglas, de nous éblouir ainsi. Signalons aussi Rob Lowe est irrésistible dans le rôle du chirurgien esthétique.

Jugé « trop gay », le film n’a pas trouvé de distributeur aux Etats-Unis, et a donc été diffusé fin mai sur la chaîne HBO qui l’a produit, réalisant une audience record pour une production de la chaîne, avec 2,4 millions de téléspectateurs. « Je voulais faire un film qui (…) montre les progrès de l’espèce humaine, de notre pays, du monde entier, par rapport à cette question. Dans certains endroits, les unions entre personnes du même sexe sont aujourd’hui reconnues et admises. Etre gay n’est plus autant stigmatisé », a déclaré le producteur Jerry Weintraub. « Ma vie avec Liberace » n’est pas non plus un film militant mais avant tout une histoire d’amour, de masques qui tombent, de ce que dissimule le candélabre et ce visage qui cherchent à défier, masquer la vérité et le temps. En vain.

Eblouissant et mélancolique, cette vie « derrnière le Candelabre » s’achève par un final rêvé par Scott, aussi déchirant de beauté et de tristesse que « La quête » de Brel qui l’accompagne. Poignant et étincelant. The show must go on. Celui du festival aussi.

« Blue Jasmine » de Woody Allen

« Blue Jasmine »,de Woody Allen, le film annuel de Woody Allen devrais-je dire qui, pour mon plus grand plaisir, continue à sortir un film par an. « Blue Jasmine » a été projeté dans le cadre du dernier Festival du Cinéma Américain de Deauville précédé d’un hommage à l’actrice principale du film, Cate Blanchett et d’un discours du président du jury Vincent Lindon.

Jasmine est mariée avec Hal (Alex Baldwin), un homme d’affaires fortuné avec lequel elle vit dans une somptueuse demeure à New York. Sa vie va brusquement voler en éclats. Elle va alors quitter New York et la vie de luxe pour vivre chez sa sœur Ginger au mode de vie beaucoup plus modeste, celle-ci habitant dans un petit appartement de San Francisco et gagnant sa vie en tant que caissière de supermarché.

Après Barcelone, Londres, Paris et Rome, Woody Allen est donc de retour aux Etats-Unis. Comme à chaque fois, le lieu a une importance capitale. Le film commence d’ailleurs par un vol en avion. Jasmine est encore entre deux villes et deux vies. New York et San Francisco. Deux villes qui s’opposent, géographiquement, temporellement et socialement pour Jasmine puisque l’une représente le passé et la richesse, l’autre le présent et la pauvreté. Deux faces de son existence. Le film est d’ailleurs brillamment monté avec ces mêmes allers et retours dans le montage, et une alternance entre le présent et des flashbacks sur la vie passée de Jasmine. Après l’arrivée de Jasmine dans l’appartement de sa sœur ( « C’est chaleureux » dira-t-elle avec une douce condescendance), nous découvrons en flashback la première visite de Jasmine dans la magnifique propriété de Hal.

Chaque film de Woody Allen est une véritable leçon de scénario, sur la manière d’exposer une situation, de croquer un personnage, et surtout de traiter les sujets les plus graves avec une apparente légèreté, de passer d’un genre à l’autre. Surtout, ici magistralement, il illustre par la forme du film le fond puisque Jasmine ment constamment, y compris à elle-même, la réalisation mentant au spectateur pour nous donner une apparence de légèreté comme Jasmine cherche à s’en donner une. Toute sa vie est d’ailleurs basée sur un mensonge. Son mari est tombé amoureux de son prénom qui n’est pas vraiment le sien. L’intelligence de l’écriture se retrouve jusque dans le titre du film, finalement aussi un mensonge comme l’est toute la vie de Jasmine.

Woody Allen manie les paradoxes comme personne et y parvient une nouvelle fois avec une habileté déconcertante. Je ne suis pas forcément d’accord avec ceux pour qui c’est son meilleur film depuis « Match point », film au scénario parfait, audacieux, sombre et sensuel qui mêle et transcende les genres et ne dévoile réellement son jeu qu'à la dernière minute, après une intensité et un suspense rares allant crescendo. Le témoignage d'un regard désabusé et d'une grande acuité sur les travers et les blessures de notre époque. Un vrai chef d’œuvre. Depuis, il m’a enchantée avec chacun de ses films, même si certains furent moins réussis, et « Minuit à Paris » reste pour moi un de ses meilleurs : une déclaration d’amour à Paris, au pouvoir de l’illusion, de l’imagination, à la magie de Paris et du cinéma qui permet de croire à tout, même qu’il est possible au passé et au présent de se rencontrer et s’étreindre.

Mais revenons au don de scénariste de Woody Allen. Dès les premiers plans, nous comprenons que Jasmine ne va pas très bien, qu’elle est aussi volubile que perdue. Si Woody Allen manie savamment les paradoxes, il manie aussi les contrastes entre Ginger la brune et Jasmine la blonde, deux sœurs adoptées et diamétralement opposées.

Le vernis de Jasmine et son allure impeccable de blonde hitchcockienne se fissurent progressivement. Sa vie dorée (au propre comme au figuré, prédominance du jaune) va exploser. Le statut social est essentiel pour Jasmine et cette déchéance sociale va la plonger en pleine dépression. Snob, a priori antipathique, elle va finalement susciter notre empathie grâce au talent de Woody Allen qui va nous dresse son portrait et celui de sa vie d’avant en flashbacks.

Bien sûr, Cate Banchett avec ce rôle sur mesure, doit beaucoup à cette réussite. Elle parvient à nous faire aimer ce personnage horripilant, snob, condescendant, inquiétant même parfois mais surtout très seul, perdu, et finalement touchant. De ces personnes qui se révèlent plus complexes que leur apparente futilité voudrait nous le laisser croire, qui maquillent leurs failles derrière un culte de l’apparence et qu’il nous satisferait de croire seulement exaspérantes. Face à elle, Sally Hawkins est également parfaite.

Derrière une apparence de légèreté (jusque dans la musique), Woody Allen a finalement réalisé un de ses films les plus sombres, encore une fois d’une étonnante modernité, en phase avec son époque, aussi peu linéaire et aussi sinueux que son montage. Les dialogues sont cinglants, cruels et réjouissants. Le casting est irréprochable et par de discrets plans séquences Woody Allen nous rappelle qu’il n’est pas seulement un grand dialoguiste et scénariste mais aussi un immense metteur en scène qui, tout aussi discrètement, fait coïncider la forme et le fond.

Un dernier plan, finalement tragique, lève le voile sur la réalité de Jasmine, et les vraies intentions du cinéaste, notamment celle de dresser un magnifique portrait de femme, d’une époque aussi. Un film désenchanté, mélancolique, caustique, qui révèle finalement une nouvelle fois le don d’observation du cinéaste et sa capacité, en à révélant les failles de ses personnages, aussi détestables puissent-ils être parfois a priori, et nous les faire aimer.

Le prochain film de Woody Allen sera un film romantique tourné dans le Sud de la France et se déroulant dans les années 20. Vivement ! En attendant n’oubliez pas d’aller rencontrer Jasmine, à vos risques et périls.

« Parkland » de Peter Landesman

Parkland décrit le jour et les trois jours qui précèdent l’assassinat du Président Kennedy. Le titre vient du nom de l’hôpital où a été emmené Kennedy juste après l’attaque de Dallas. Le film plaira surtout aux passionnés de l’histoire politique américaine. A la manière de Bobby, le film dépeint une galerie de personnages qui ont tous gravité autour de la mort du Président. Ces personnages sont tous réels et font partie de la petite histoire, éclipsés par la grande. Du journaliste qui a filmé l’assassinat à l’infirmière en passant par le frère de Lee Harvey Oswald, on suit la façon dont ils ont vécu cet événement. Evénement qui a bouleversé la vie de chacun. Le film est doit beaucoup à son irréprochable casting : Paul Giamati, Billy Bob Thorton, Marcia Gay Harden, Zac Efron,, Tom Welling s’en sortent bien. Le film est instructif même s’il s’égare à vouloir nous donner trop de points de vue sur l’évènement et à finalement nous laisser sur notre faim.

« Le Majordome » de Lee Daniels

Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui permettent d’atteindre une fonction très convoitée : majordome de la Maison-Blanche. C'est là que Cecil devient, durant sept présidences, un témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale. À la maison, sa femme, Gloria, élève leurs deux fils, et la famille jouit d'une existence confortable grâce au poste de Cecil. Pourtant, son engagement suscite des tensions dans son couple : Gloria s'éloigne de lui et les disputes avec l'un de ses fils, particulièrement anticonformiste, sont incessantes. À travers le regard de Cecil Gaines, le film retrace l'évolution de la vie politique américaine et des relations entre communautés. De l'assassinat du président Kennedy et de Martin Luther King au mouvement des "Black Panthers", de la guerre du Vietnam au scandale du Watergate, Cecil vit ces événements de l'intérieur, mais aussi en père de famille… Forest Whitaker incarne ce "Le Majordome" qui déroule trente années de l'Histoire américaine : de l’assassinat du président Kennedy et de Martin Luther King au mouvement des "Black Panthers", de la guerre du Vietnam au scandale du Watergate, . Cecil Gaines aura ainsi travaillé aux côtés de 8 présidents. En parallèle de saga familiale, c’est le portrait du combat pour les droits civiques des Afro-Américains que dresse ce film aussi poignant que passionnant, avec plus de retenue que dans les précédents films de Lee Daniels. A travers le portrait de cet homme singulier, le film traite avec beaucoup d’habileté des sujets universels, là aussi aidé par un casting de choix : John Cusack (Richard Nixon), Robin Williams (Dwight D. Eisenhower), Alan Rickman (Ronald Reegan), James Marsden (John F. Kennedy). A cela s’ajoutent les positions politiques différentes du père respectueux des instituions et du fils plus révolutionnaire, métaphore de la division au sein de la population noire des années 50/60. Une leçon d’Histoire passionnante qui ne s’en donne jamais l’air à travers celle d’un homme au parcours symbolique.

Prix Michel d’Ornano: "Les Garçons et Guillaume, à table!" de Guillaume Gallienne

Parmi les belles surprises de cette année, celui qui aura suscité le plus d’enthousiasme, c’est le film de et avant Guillaume Gallienne qui a cette année reçu le prix Michel d’Ornano « Les Garçons et Guillaume, à table ! ».

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Guillaume Gallienne, vous pourrez difficilement l’oublier après avoir vu « Les Garçons et Gauillaume, à table ! ».

« Jet set », « Fanfan la tulipe », « Narco », « Fauteuils d’orchestre », « Le concert », « Ensemble, nous allons vivre une très très grande histoire d’amour », « Sagan », « Marie-Antoinette » , tels sont quelques-uns des films dans lesquels ce Sociétaire de la Comédie Française a joués jusqu’à présent mais rien de comparable avec « Les garçons et guillaume, à table ! », adaptation du spectacle éponyme de Guillaume Gallienne qui en est le chef d’orchestre…et l’orchestre puisqu’il en signe le scénario, la mise en scène…et deux des rôles principaux (dans son spectacle, il incarnait tous les rôles). Pour son premier film, il ne s’est donc pas facilité la tâche.

Guillaume Gallienne a déjà reçu de multiples récompenses pour ce film, notamment à la Quinzaine des réalisateurs, où je l’ai vu la première fois, et où il a été acclamé, puis au Festival du Cinéma Américain de Deauville où il a reçu le prix Michel d’Ornano, où je l’ai vu, et avec au moins autant de plaisir, une deuxième fois…et où il a été à nouveau ovationné (cf ma vidéo ci-dessus). Il a également reçu le prix du public au Festival du Film francophone d’Angoulême.

Ne vous arrêtez donc pas à ce titre de série B qui ne vous semblera plus du tout l’être une fois que vous aurez vu le film, le titre se justifiant alors parfaitement. C’est ainsi que sa mère les appelait, son frère et lui, pour qu’ils viennent dîner : « Les Garçons ET Guillaume, à table ! ». A part déjà. Tout un programme. Très efféminé, il a toujours été considéré par tout le monde comme la fille que sa mère n’a jamais eue, enfin surtout par lui-même, fasciné par cette mère à qui il aurait tant aimé ressembler. Un amour fusionnel (le fond rejoignant alors la forme puisqu’il interprète son rôle) dont il va peu à peu dénouer les fils pour apprendre à savoir qui il est et aime vraiment...

Cela débute dans la loge d’un théâtre, celle de Guillaume Gallienne qui se (dé)maquille, enlève son masque de clown (triste ?) avant d’entrer en scène. A nu. La salle retient son souffle. Nous aussi. Dès le début, il happe notre attention et emporte notre empathie, par son autodérision, son écriture précise, cinglante, cruelle et tendre à la fois, ne ressemblant à aucune autre. Puis sa voix, posée et précise comme s’il lisait une partition, nous emporte dans son tourbillon de folie, de dérision, de lucidité tendre et caustique : « Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : "Les garçons et Guillaume, à table !" et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant: "Je t’embrasse ma chérie"; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus. »

Et s’il ne s’est pas facilité la tâche, c’est parce que non seulement il interprète le rôle de sa mère, aimante (trop ou mal peut-être), sachant rester élégante tout en étant vulgaire, masquant sa tendresse derrière un air revêche et des paroles (fra)cassantes, mais parce qu’il joue aussi son propre rôle… à tous les âges ! Avec un talent tel qu’on oublie d’ailleurs rapidement et totalement qu’il n’a pas l’âge du personnage. La magie du cinéma. Et le talent d’un grand acteur, à tel point qu’il en devient follement séduisant malgré son allure parfois improbable.

Gallienne multiplie les mises en abyme et effets narratifs suscitant ainsi un comique de situation en plus de celui du langage qu’il manie avec une dextérité déconcertante et admirable, et qu’il aime visiblement d’un amour immodéré, comme sa mère, à la folie même, avec pour résultat un rythme effréné, un film sans temps mort, d’une drôlerie ravageuse au moins autant que la tendresse et l’émotion qui nous cueillent aux moments parfois les plus inattendus, à l’image d’un autre clown, à la canne et au chapeau melon, qui savait nous bouleverser autant que nous faire rire.

Dommage que deux scènes cèdent à la facilité, notamment une avec Diane Krüger, alors que, auparavant, jamais le film n’essayait d’être consensuel ou de répondre aux codes de la comédie. L’interprétation réjouissante nous les fait néanmoins regarder avec indulgence tant la performance de Gallienne est exceptionnelle, y compris dans cette scène et du début à la fin, avec des scènes d’anthologie, sans parler de rôles secondaires tout aussi réjouissants notamment celui incarné par Françoise Fabian, la grand-mère fantasque et doucement folle.

Ce film est aussi et avant tout une déclaration d’amour fou à sa mère (quel personnage !) et aux femmes dont il aime et scrute jusqu’à la respiration, mais aussi aux mots, avec lesquels il jongle admirablement, et au théâtre, qui libère, et même au cinéma avec les codes duquel il s’amuse ici. Même s’il lorgne parfois du côté d’Almodovar, Woody Allen ou de Wilder (avec une réplique finale comme un écho à son « nobody’s perfect »), ce film peut difficilement être plus personnel tout en étant universel et il faut sans aucun doute une tonne de talent et de sensibilité pour transformer son mal être en film burlesque, en ce rafraichissant plaidoyer pour la différence (qui n’est jamais militant), en film aussi atypique, inclassable que celui qui en est l’auteur et l’acteur. Un grand auteur et un très grand acteur. Et une comédie tendre et caustique à voir absolument.

COMPETITION

Difficile d’établir mon propre palmarès face à la diversité (notable et remarquable) des films en compétition de ce 39ème Festival du Cinéma Américain de Deauville : horreur, western, fait divers etc.

Les plus remarquables furent pour moi « Short term 12 », « Fruitvale station », «Stand clear of the closing doors » et bien sûr « All is lost » que j’avais découvert à Cannes et que j’ai revu ici avec plaisir.

Dans tous les cas, comme je vous le disais plus haut : des personnages désorientés, souvent au figuré, parfois au propre. C’est aussi le cas de « Lilly », jeune femme qui se relève d’un cancer, beau portrait de femme blessée et combattive, là aussi désorientée, un film simple et touchant.

Difficile évidemment de comparer ces films avec « All is lost qui témoigne une nouvelle fois de la diversité de cette compétition, fable bouleversante d’une beauté crépusculaire, symbole là aussi d’une Amérique soumise à des vents contraires, au fracas de la nature et de la réalité, et qui tente de résister, malgré tout.

C'est lors du dernier Festival de Cannes où il était présenté en sélection officielle mais hors compétition que j'ai eu le plaisir de découvrir "All is lost" de J.C Chandor en présence de Robert Redford dont beaucoup avait regretté l’absence en compétition (le Festival de Deauville a donc eu l’intelligence de parer à cet « oubli »). Cette critique, ci-dessous, est également publiée dans le journal de l'ENA de juillet/août 2013.

All is lost est le deuxième film du réalisateur J.C Chandor après Margin Call, avec un unique interprète, et non des moindres, Robert Redford. Quel contraste entre le vacarme, la foule festivalière et le silence, la solitude de All is lost.

Lors de la conférence de presse cannoise, Robert Redford, avait notamment parlé, avec autodérision et simplicité, de son amour de la nature et de son inquiétude pour celle-ci, rappelant son engagement en faveur de l'environnement qu’il juge dans une situation "carrément catastrophique, désastreuse". "A mon avis, la planète essaie de nous parler", a-t-il ajouté, évoquant "les ouragans, les tremblements de terre et les tornades", deux jours après la tornade dévastatrice de Moore, près d'Oklahoma City. Il a aussi évoqué son envie de continuer à jouer, de la difficulté de faire des films aujourd’hui. Il a évoqué le défi que représentait ce film pour lui : « C’est un défi qui m’a beaucoup attiré en tant qu’acteur. Je voulais me donner entièrement à un réalisateur ». Il a aussi abordé l’importance du silence « Je crois dans l’intérêt du silence au cinéma. Je crois aussi dans l’intérêt du silence dans la vie car on parle car on parle parfois trop. Si on arrive à faire passer le silence dans une forme artistique, c’est intéressant ». « Ce film est en plein contraste avec la société actuelle. On voit le temps qu’il fait, un bateau et un homme. C’est tout ». « Il y a évidemment des similitudes avec Jeremiah Johnson » a-t-il également répondu.

Dans Jeremiah Johnson de Sydney Pollack, Robert Redford fuyait ainsi les hommes et la civilisation pour les hauteurs sauvages des montagnes Rocheuses. Ici, dans « All is lost », au cours d’un voyage en solitaire dans l’Océan Indien, au large de Sumatra, à son réveil, il découvre que la coque de son voilier a été heurtée et endommagée par un container flottant à la dérive. Privé de sa radio, il doit affronter seul les éléments mais malgré toute sa force, sa détermination, son intelligence, son ingéniosité, il devra bientôt regarder la mort en face. Ici, aussi, c’est finalement la civilisation (incarnée par ce container rouge au milieu de l’horizon bleutée et qui transportait d’ailleurs des chaussures, incarnation de la société de consommation mondialisée ) qui le rattrape (alors que, peut-être, il voulait la fuir, nous ne le saurons jamais…), contraint à se retrouver ainsi « seul au monde », comme dans le film éponyme de Robert Zemeckis avec Tom Hanks, même si je lui préfère, et de loin, ce film de J.C Chandor.

Pendant 1H45, il est en effet seul. Seul face à la folle et splendide violence des éléments. Seul face à nous. Seul face à lui-même. Seul face à l’Océan Indien à perte de vue. Seul face à la force des éléments et face à ses propres faiblesses. Seul face à la nature. Cela pourrait être ennuyeux…et c’est passionnant, palpitant, terrifiant, sublime, et parfois tout cela à la fois.

Le seul «dialogue », est en réalité un monologue en ouverture du film, une sorte de testament qui s’écoute comme le roulement poétique, doux et violent, des vagues, et qui place ce qui va suivre sous le sceau de la fatalité : « Ici, tout est perdu, sauf le corps et l’âme ».

Progressivement il va se voir dépouillé de ce qui constitue ses souvenirs, de tout ce qui constitue une chance de survie : radio, eau... Son monde va se rétrécir. La caméra va parfois l’enfermer dans son cadre renforçant le sentiment de violence implacable du fracas des éléments. Avec lui, impuissants, nous assistons au spectacle effrayant et fascinant du déchainement de la tempête et de ses tentatives pour y survivre et résister.

Le choix du magnétique Robert Redford dans ce rôle renforce encore la force de la situation. Avec lui c’est toute une mythologie, cinématographique, américaine, qui est malmenée, bousculée, et qui tente de résister envers et contre tout, de trouver une solution jusqu’à l’ultime seconde. Symbole d’une Amérique soumise à des vents contraires, au fracas de la nature et de la réalité, et qui tente de résister, malgré tout.

La mise en scène et la photographie sobre, soignée, épurée, le montre (et sans le moindre artifice de mise en scène ou flashback comme dans L’Odyssée de Pi) tantôt comme une sorte de Dieu/mythe dominant la nature (plusieurs plongées où sa silhouette se détache au milieu du ciel), ou comme un élément infime au milieu de l’Océan. La musique signée Alex Ebert (du groupe Edward Sharpe and the Magnetic Zeros) apporte une force supplémentaire à ces images d’une tristesse et d’une beauté mêlées d’une puissance dévastatrice. Inexistante au début du film, elle prend de l’ampleur a fur et à mesure que la tragédie se rapproche et qu’elle devient inéluctable, sans jamais être trop grandiloquente ou omniprésente.

Certains plans sont d’une beauté à couper le souffle, comme ces requins en contre-plongée qui semblent danser, le défier et l’accompagner ou comme cette fin qui mélange les éléments, l’eau et le feu, le rêve et la réalité ou encore cette lune braquée sur lui comme un projecteur.

Comme l’a souligné Robert Redford, il s’agit d’un « film presque existentiel qui laisse la place à l’interprétation du spectateur » et cela fait un bien fou de « regarder quelqu’un penser » pour reprendre les termes du producteur même si cette définition pourrait donner une image statique du film qui se suit au contraire comme un thriller.

En conférence de presse, Robert Redford avait révélé ne pas avoir vu le film et qu’il allait le découvrir le même soir lors de la projection officielle cannoise dans le Grand Théâtre Lumière. On imagine aisément son émotion, à l’issue de cette heure quarante. Face à lui-même. Face à cette fable bouleversante d’une beauté crépusculaire.

Mon deuxième coup de cœur de ce Festival du Cinéma Américain de Deauville 2013 fut pour le film qui a obtenu le prix du public et le prix de la révélation Cartier : « Fruitvale station ».

Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant, vingt-deux ans, croise des agents de police dans la station de métro Fruitvale près de San Francisco. Cette rencontre va transformer un inconnu en fait divers. Le film raconte les vingt-quatre heures qui ont précédé cet événement.

"Fruitvale station" ne dérogeait pas à la règle concernant la présence ou plutôt l’omniprésence des armes à feu dans les films en sélection.

Ce film d'un jeune réalisateur de 27 ans a particulièrement ému les festivaliers...et à juste titre. D'abord, parce qu'il s'agit d'une histoire réelle (le réalisateur a ainsi mêlé quelques images de ce triste fait divers aux images de la fiction). Cela commence par la vidéo, réelle donc, d'une violence inouïe, prise par un témoin de la scène. Des policiers, particulièrement nerveux, interpellent brutalement un groupe de jeunes noirs américains. La scène est à la fois rapide et interminable et, brusquement, dans la cacophonie, l'un des policiers tire sur Oscar Grant alors qu'il est incapable de bouger, maintenu à terre. Le film commence alors pour tenter d'expliquer cette terrible injustice par le biais de la fiction, ouverte et fermée par les scènes de l'horrible réalité, nous scotchant à l'écran dès les premières secondes, commençant le compte à rebours vers le drame inéluctable.

Sans doute certains reprocheront-ils au film ses bons sentiments, son aspect larmoyant, son manichéisme. Oscar est un "gentil" dealer qui deale parce qu'il est au chômage qui a envie de rentrer dans le droit chemin mais que la malchance placera sans cesse dans des situations périlleuses. Même un chien errant qu'il caresse se fera renverser quelques minutes plus tard. Le destin s'acharne contre lui et le spectateur, en empathie dès l'enclenchement du compte à rebours, sachant pourtant l'inéluctabilité du drame, ne cesse d'espérer qu'il finisse par y échapper.

Si le personnage principal n'avait pas été aussi attachant, le film aurait certainement gagné en complexité, mais l'émotion suscitée, l'interprétation et la mise en scène remarquables justifient ce parti pris. La caméra enserre l'essentiel, capte l'urgence, au plus près, lors de ces dernières 24 heures fatidiques. S'il y a du Spike Lee dans le style de ce jeune cinéaste, il y a aussi du cinéma britannique, avec une pincée de Ken Loach et surtout de Mike Leigh.

"Fruitvale Station" s'achève avec les images réelles de la commémoration du drame, laissant le spectateur chaos après ce film plus parlant, criant, que n'importe quel argumentaire contre ce crime raciste qui justifie alors ce qui pourrait sembler manichéen mais qui n'est là que pour appuyer l'argumentation et en arriver à la dramatique synthèse et conclusion. Le film a alors l'efficacité des meilleurs documentaires notamment grâce à son comédien principal qui vit plus qu'il ne joue ce personnage victime d'un destin inique et de la violence, la brutalité, la bêtise.

La rumeur voulait que “Fruitvale station” soit couronné du Grand Prix qui revint finalement au thriller écologique « Night Moves » de Kelly Reichardt. Un sujet universel traité avec beaucoup de sensibilité, un casting irréprochable et l’histoire très actuelle d’un combat écologiste qui se radicalise justifient amplement ce Grand Prix mérité.

«Night Moves» raconte l’histoire de trois militants écologistes qui décident de détruire un barrage dans l’Oregon. L’opération se révèle meurtrière. Un campeur perd la vie. Remords, tensions, reproches…l’opération écologique vire au thriller. Jesse Eisenberg est impeccable dans le rôle de ce jeune homme tiraillé entre ses idées nobles et la violence qu’elles engendrent. C’est à nouveau une autre Amérique, moins flamboyante qui nous est donnée à voir ici, en rébellion contre la société de consommation. Une photographie magnifique suspend le vol du temps et de notre souffle lors de la préparation de l’action particulièrement bien décrite, la caméra étant en osmose avec la nature. Si la seconde partie est un peu plus caricatural sur les principes face à l’épreuve de la réalité, n’en demeure pas moins un film à la réalisation et à l’interprétation particulièrement maîtrisées.

Je regrette l’absence du sensible « Breathe in » de Drake Doremus au palmarès.

Synopsis : L’été touche à sa fin. Keith Reynolds, un professeur de musique, songe avec nostalgie à son passé d’artiste en devenir dans les rues de New York. Sa femme Megan et leur fille Lauren sont quant à elles en pleine effervescence à l’approche de la rentrée en terminale de la jeune fille. Keith ne semble pas partager leur enthousiasme, trouvant son seul échappatoire lors des soirées où il joue du violoncelle dans un prestigieux orchestre symphonique de Manhattan. Lorsque Megan décide d’accueillir chez eux Sophie, une lycéenne anglaise, dans le cadre d’un programme d’échange scolaire, Keith voit resurgir un aspect refoulé de sa personnalité au contact de la jeune fille…

Le réalisation capte avec beaucoup de finesse ces gestes, ces regards, ces instants ineffables qui constituent la naissance d’un amour que va accompagner la musique à l’unisson avec l’âme et le cœur tourmenté des deux amoureux contrariés. Emane du film un charme captivant, ensorcelant avec un Guy Pearce qui rêve d’un ailleurs professionnel et personnel inaccessibles. Face à lui, la troublante et sensuelle Felicity Jones, irrésistible quand elle joue au piano avec virtuosité et réveille les désirs endormis, personnel et professionnel, de son professeur. Une histoire d’amour indicible, tout en pudeur, délicatesse, sensibilité, troubles qui fait du bien dans un cinéma parfois trop frontal. Avec un dernier plan qui clôt un cercle (vicieux ?) et enferme à jamais dans une triste et paradoxalement lumineuse quotidienneté.

Avec « Shérif Jackson », Logan Miller nous embarquait dans les plaines arides du Nouveau-Mexique, Sarah, une ancienne prostituée, découvre le corps sans vie de son mari, sauvagement assassiné par un fanatique religieux. Meurtrie, elle part en croisade vengeresse, mais c’est sans compter sur l’arrivée de l’extravagant shérif Jackson… Un film intelligemment elliptique et saupoudré d’humour noir pour ce « Kill Bill » revisité, western féministe qui ne manque pas de mordant et d’originalité.

Difficile aussi de rester insensible devant « Stand clear of the clothing doors » de Sam Fleischner dans lequel Ricky est un adolescent autiste (plus exactement atteint du syndrome d’Asperger) qui vit à Far Rockaway, dans le Queens. Alors que sa famille tente de surmonter les effets de la crise économique, Ricky essaye de s’intégrer du mieux qu’il peut dans son école. Le jour où il est réprimandé pour avoir manqué des cours, il s’enfuit dans le métro et entreprend une odyssée souterraine, se mêlant aux habitants disparates de ce lieu tandis que sa mère redouble d’effort pour le retrouver. Pendant ce temps, témoin de ce chassé-croisé, l’ouragan Sandy se rapproche de la ville.

"Stand clear of the closing doors" est le second long métrage de Sam Fleischner.

"Stand clear of the closing doors", est la phrase entendue dans le métro de New York (à la veille de l’ouragan Sandy) lors de la fermeture des portes que Ricky entendra maintes et maintes fois pendant sa fugue. En parallèle est filmée l’angoisse de sa famille. Plongée dans la vie du Queens, dans les pensées de Ricky mais aussi dans un New York à la veille d’une catastrophe. Enfermés dans la tête de Ricky comme il l’est sous terre dans les allées du métro. Le regard empathique du réalisateur évite par ailleurs l’écueil du mélodrame larmoyant. Il parvient à faire de ce parcours initiatique un récit palpitant et émouvant.

« Short term 12 », un film de Destin Cretton a également beaucoup ému les festivaliers. Grace, la vingtaine, est surveillante dans un foyer d’accueil pour adolescents en difficulté : le Short Term 12. Tourmentée par un sombre passé, elle n’en reste pas moins passionnée par son travail et s’occupe des jeunes pensionnaires avec le plus grand soin. Lorsque Jayden, une adolescente douée mais très perturbée, est admise dans l’établissement, Grace doit alors affronter ses propres démons…

Première réalisation de Destin Cretton, Short Term 12 est un film indépendant américain réunissant notamment à l’écran Brie Larson (Don Jon), John Gallagher Jr. (The Newsroom) et Rami Malek (The Master). L’histoire s’intéresse à Grace (interprétée par Brie Larson), une jeune femme sensible et déterminée qui est à la tête d’un foyer californien d’adolescents en difficulté. Dans son équipe de formateurs, tous aussi jeunes qu’elle, tout le monde n’a pas la même expérience mais, face aux problèmes des ados, la solidarité et le bon esprit sont de mise. Jusqu’à l’arrivée soudaine d’une fille tourmentée qui ignore les règles du centre, bouscule le groupe et renvoie Grace à sa propre adolescence… pas si lointaine.

Ce n’est pas l’originalité qui marque dans ce film mais le naturel et la justesse de l’interprétation, la crédibilité des personnages rendent cette histoire particulièrement juste et vibrante sublimée par une bo d’une belle sobriété.

Si le festival remettait un prix de la photographie, il serait indéniablement revenu au film de David Lowery, « Les Amants du Texas » (également présenté en séance spéciale à la Semaine de la Critique, à Cannes, récompensé à Sundance pour sa photographie) tant les images crépusculaires bousculent nos sens, tant il capture brillamment la lumière et la mélancolie. Un film plein de délicatesse. Un rythme langoureux. Un western hors du temps qui mêle scènes intimistes et plus violentes.

La critique a, quant à elle, couronné « The Retrieval » de Chris Eska. À la veille de la guerre de Sécession, un jeune garçon est envoyé au nord du pays par un gang de chasseurs de primes afin de retrouver la trace d’un homme recherché par la justice.

The Retrieval raconte l'histoire d'un jeune garçon, Will, enrôlé par des chasseurs de primes, contraint d'agir comme les barbares, et de vivre parmi eux, pour survivre. Sa mission : traverser le pays jusqu'au Nord et ramener un homme du nom de Nate dont la tête est mise à prix. Ce road-movie historique est servi par une mise en scène et une écriture inspirées qui confronte l’innocence et l’horreur aux apparences de western pour mieux en détourner les codes tant le film est intemporel et évite intelligemment tout manichéisme. Tout le film se joue dans le regard du garçon. Va-t-il sauver celui qu'il commence à aimer ou va-t-il le mener vers le piège mortel pour sauver sa propre vie ?

PALMARÈS - AWARDS

Le Jury de la 39e édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville, présidé par Vincent Lindon, entouré de Lou Doillon, Jean Echenoz, Hélène Fillières, Xavier Giannoli, Famke Janssen, Pierre Lescure, Bruno Nuytten et Rebecca Zlotowski a décerné les prix suivants :

GRAND PRIX

NIGHT MOVES de Kelly Reichardt

PRIX DU JURY ex-aequo

ALL IS LOST deJ.C. Chandor

et

STAND CLEAR OF THE CLOSING DOORS de Sam Fleischner

Le Jury Révélation Cartier de la 39e édition du Festival du Cinéma Américain de Deauville, présidé par Valérie Donzelli, entourée de Laurence Arné, Vincent Lacoste, Géraldine Maillet et Woodkid a décerné son Prix de la Révélation Cartier à:

PRIX DE LA RÉVÉLATION CARTIER

FRUITVALE STATION de Ryan Coogler

Le Jury de la Critique Internationale, composé de journalistes internationaux, a décerné le prix suivant :

PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE

THE RETRIEVAL de Chris Eska

Le Prix du Public de la ville de Deauville a été remis au film suivant :

PRIX DU PUBLIC DE LA VILLE DE DEAUVILLE -

FRUITVALE STATION de/by Ryan Coogler

PRIX LITTÉRAIRE LUCIEN BARRIÈRE

Richard FORD pour son roman "Canada"/ for his novel "Canada" (Éditions de l’Olivier)

PRIX MICHEL D’ORNANO

LES GARCONS ET GUILLAUME, À TABLE ! de Guillaume Gallienne

Et enfin...mon blog et mes romans à l'honneur dans Ouest-France pour ce 39ème Festival du Cinéma Américain de Deauville:

Je vous donne rendez-vous ici le 5 septembre 2014 pour le 40ème Festival du Cinéma Américain de Deauville…qui sera aussi mon 21ème ! Vous pourrez également suivre le festival sur mes sites http://inthemoodlemag.com et http://inthemoodforfilmfestivals.com et bien sûr sur le site officiel du festival http://festival-deauville.com .